なくならず、見つけやすく、偽造されない遺言書の保管方法

Aさんは万が一の際に備えて、遺言書を作成しておきました。これで自分に何かあっても、ひとまず安心です。ところで、作成した遺言書はどうやって保管しておけば良いのでしょうか?

アドバイス

遺言書の保管方法について

せっかく作成した遺言書も、紛失してしまったり、発見されることがなかったりした場合は、何の意味もなくなってしまいます。

非常にデリケートな内容が記載される遺言書ですが、保管の心配をすると同時に、見つけてもらうための備えも同時にしておくことが大切です。

保管に際して注意しておくべきこと

遺言書は、自分の財産の内容やその配分の仕方などが記載されている、大変重要な書類です。その書類がもとになって、親族がトラブルに巻き込まれる可能性も十分にあるということを、まずは認識しておく必要があります。かといって、自分だけにしか分からないような場所に「隠しておく」ようなことをすると、万が一の際にも遺言書が見つからずに、残された家族に思いを伝えられなくなったり、余計な負担をかけたりすることになりかねません。一方、見つかりやすい場所に保管しておくと、偽造や変造、破棄などをされる恐れもあります。

遺言書を自分で保管する際には、信頼できる人にだけ、遺言書の存在と場所を伝えておくという方法が良いでしょう。「信頼できる人」といっても、家族や友人ではトラブルになる可能性は大きいので、弁護士などの専門家に依頼する(遺言執行者に指定する)のが確実です。

自筆証書遺言の保管制度について

近年の民法改正により、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が作られました。

これを「自筆証書遺言保管制度」といいます。2020年7月10日に施行されたので、すでに利用できる状態になっています。

自筆証書遺言保管制度を利用すると、自筆証書遺言の原本を法務局で預かってもらえるので遺言者が自宅で保管する必要がありません。紛失や偽造、破棄などのリスクもなくなります。

また、遺言者が死亡したときには相続人へ通知してもらえるサービスも利用可能です。

公正証書遺言と同様に、遺言書の検認を受ける必要もありません。

自分で保管するより様々なリスクを低減できてメリットが大きいといえるでしょう。

ただし、法務局では遺言内容の相談はできません。また遺言書が有効になるとも限らないので、遺言書作成時には弁護士に相談しながら進めるのが得策です。

遺言書の種類によって保管方法は異なる

自分の手で作成した「自筆証書遺言」を保管する場合は、先ほどもお話ししましたように、紛失したり、偽造されたりする恐れがあるので、弁護士などの専門家に保管を依頼するとともに、その専門家を遺言執行者に指定しておくようにすると良いでしょう。遺言執行者を指定しておくと、遺言書の内容に従って手続きを進めてくれるので、残された家族に煩わしい手続きをさせる心配もなくなります。

公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」の場合は、保管の心配は不要です。なぜならば、公正証書遺言については、公証役場で原本が保管されることになるからです。公証役場に保管されるため、誰かに偽造や破棄をされるといったリスクを回避することができます。

遺言書が公証役場に保管されていることは、誰かに伝えておかないと発見されにくくなります。

ただ公正証書遺言は、相続人などが公証役場に問い合わせれば、遺言書の所在やどこで作成したが分かる検索システムを利用できます。相続人の立場で、公正証書遺言の有無が分からないような場合でしたら、公証役場で遺言書の有無を調べてもらうと良いでしょう。

相続の疑問・不満の無料相談

具体的な解決策がすぐに分かる場合もあります

初回無料相談でわかること

- 相続手続の方法

- 問題解決の糸口

- もめるポイント

- 弁護士委任費用の御見積

- 解決までのスケジュール

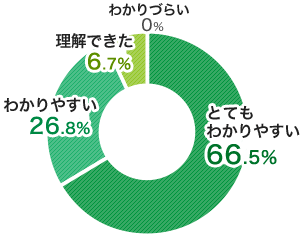

弁護士による説明が

「わかりやすい」と

ご好評をいただいています

ご家族にマイナスの相続をさせないために・・・会社の破産・精算をお考えの方は

会社の経営が危機に瀕して、倒産は免れそうもない。だったら、元気なうちにキレイに会社をたたんで、相続人が債務やトラブルを抱え込まないようにしておきたいとお考えの経営者様に、御社の状況に合ったご提案、サポートをさせていただいています。お気軽にご相談ください。

ご予約・お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

インターネットからの受付

事務所案内

- 〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号ノースゲートビルオフィスタワー14階

- TEL:06-6348-3055

FAX:06-6348-3056 - 執務時間

月~金曜日/9:00~20:00

土曜日/9:00~18:00

- 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階

- TEL:075-353-9901

FAX:075-353-9911 - 執務時間

月~土曜日/9:30~18:00

- 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階

- TEL:078-242-3041

FAX:078-242-3042 - 執務時間

月~金曜日/9:30~18:00